イントロ — 2030年、流れる都市

2030年。

都市は、もはや広がることをやめていた。

必要な場所にだけ、静かに誕生する──NOVA LogiCenter-7も、その一つだった。

ハイウェイも、鉄道も、空港すら必要としない。

自律した物流ネットワークは、大地のどこにでも根を下ろすことができる。

そこでは人間の手をほとんど必要としなかった。

ほぼすべての搬送・仕分け・管理はロボットとAIに委ねられていた。

A氏がこの地に降り立ったのは、新たなプロジェクトのためだった。

彼の名前は、この業界では静かに知られていた。

2025年、物流システム再構築プロジェクトで、混乱する現場を、冷静さと聡明さ、そして人間力でまとめ上げ、破綻寸前だった工程を完遂に導いた男。

作業者たちが自然に従った唯一のマネジャー、と噂されていた。

そんな彼が、今、AIが主役となった物流センターに呼ばれた。

理由は単純だった。

──機械には、まだ任せきれない領域がある。

シーン1ー消えた「ライン」

センター内部に一歩踏み入れた瞬間、A氏は違和感を覚えた。

搬送ロボット、ピッキングドローン、自律搬送棚が無数に行き交うが、ラインも区画もない。

あるのは、目に見えない「流れ」だけだった。

「Aさん、こっち!」

呼びかけたのは、システム連携マネージャーの白石真理だった。

小柄な体に鋭い瞳を宿す女性。

AIアシスタントを引き連れ、彼に手を振った。

「ライン管理?在庫表? そんなもの、もうありません」

歩きながら白石は言った。

「今は、異常だけを拾うんです。あとはデータが最適化してくれる。」

A氏は無言で、流れるように稼働するシステムを見渡した。

それは美しくもあり、同時に危うさも孕んでいるように見えた。

シーン2 — 最適化という名の危機

中央管制室は、360度のホログラムディスプレイで囲まれていた。

物流全体のリアルタイムフローが、まるで血管のように脈動している。

AIアナリティクスが新たな提案を発した。

「出荷最適化指数を2.3%向上可能な新ルートを発見。推奨適用まで残り6分。」

白石は迷わずうなずいた。

「適用しましょう。」

だがA氏は、違和感を覚えて手を上げた。

「待ってくれ。」

ホログラムの流れが一瞬止まり、空気が張りつめる。

「このルート変更、ドローンの稼働集中による熱負荷は計算しているか?」

AIはわずかに間を置き、「推定負荷データ不足」と答えた。

A氏はさらに続ける。

「ピッキングゾーンでの過密飛行による事故率は?

耐用限界を超えたユニット故障リスクは?

その結果、出荷停止の可能性は?」

白石が小さく息を呑んだ。

頭をよぎったのは、高度適応運輸交通局の名前だった。

国際間物流の要である高高度の飛行計画は、ドローン主体の本システムのスコープ外──それは承知している。

けれど、その情報が欠ければ、顧客サービス全体に与える影響の一部しか把握できていないこともまた事実だった。

もし経路情報に不整合があれば。

もし複数の中継ターミナルに予期しない障害が発生すれば。

数時間以内に、センター全体の出荷ラインが麻痺する可能性も完全には否定できない。

損失は一時間あたり数億円。

顧客への信頼失墜、契約違反、巨額の賠償請求へと連鎖する危険があった。

──だから、A氏が呼ばれたのだ。

彼は短く指示した。

「ルート変更は限定適用にとどめる。

負荷分散策を立案し、ユニットごとの耐用性レビューを行う。

倫理リスクも必ず評価対象に加えろ。」

AIは静かに従い、システムは再び動き出した。

白石はホッと息をつき、肩を落とす。

「やっぱり、人間の出番はなくならないですね……今のところは。」

シーン3 — 壊れる荷物と、壊れる信頼

別の日、A氏はピッキングエリアを歩いていた。

ふと、外箱の一部が破損した特売商品がいくつも搬出されているのを見つけた。

ロボットたちは無表情で、ただ規定通りに運び続けていた。

「破損率は許容範囲内」とAIは冷たく告げた。

しかしA氏には、それが何を意味するか、すぐにわかった。

破損率わずか0.05%。

数字としては小さい。

だが、前期に出荷した商品はタイムセールだけで2万個を超える。

半年で10人以上の顧客が、「壊れた商品パッケージ」を手にすることになるのだ。

SNSで拡散されるクレーム、返品率の増加、ブランドイメージの低下──。

そのインパクトは、金額だけではない。

一度失った顧客の信頼を取り戻すには、膨大なコストと時間がかかる。

ビジネスにとっては致命的なダメージとなり得る。

白石が、ふと何かを思い出したように口を開いた。

「たった一つの破損でも、受け取った人には残念な思い出になってしまうかもしれないわ。」

A氏は小さくうなずいた。

「数値だけじゃ、守れない価値がある。」

彼は、静かにセンターの指示系統に修正命令を出した。

「最適化はする。だが、人の心を犠牲にしない範囲で。」

そして、この判断こそが、未来の物流センターを守る根幹となった。

夜のラウンジ。

窓の外には、無数のドローンの光が川のように流れていた。

夜更けから降り始めた雨は、小降りになり、窓ガラスを伝う水の筋もまばらになっていた。

白石がコーヒーを片手に問いかける。

「Aさん。十年前の大規模障害のとき、作業員たちがあなたについていったって噂で聞きました。」

A氏は静かに笑った。

「俺がやったのは、みんなの言葉をちゃんと聞いただけだ。」

A氏は窓の外の光の川を眺めながらつぶやいた。

「未来のことはわからない。

それでも、同じような気がしている。

仕組みの多くは人の心と無縁だが、価値を届ける瞬間には必ず関わってくる。」

エピローグ — 人間が生きる未来

白石はバイクにまたがり、ヘルメット越しに手を振った。

シフトはすでに終了している。

「それじゃ、あと、よろしくお願いします。私、これからソロキャンプなの。」

A氏は短く笑った。

「テントもコットも持っていないだろ。」

白石は端末を軽く振って、配送予約の完了を示す表示を見せた。

「なるほど。装備は後からドローンか。」

バイクの水素エンジンの始動を示す青い光が微かに点滅した。

次の瞬間、バイクは静かに加速し、白石の姿は夜の街道に消えていった。

残された道路は路面に埋め込まれたセンサーのデータを拾い、しばらく自律制御系のノイズを保っていた。

都市の管理はAIが担い、移動も物流も最適化されている。

「それでも、人がどこへ向かうかまでは、決められていない……」

A氏は深く息を吸い込み、再びオペレーションフロアへ戻った。

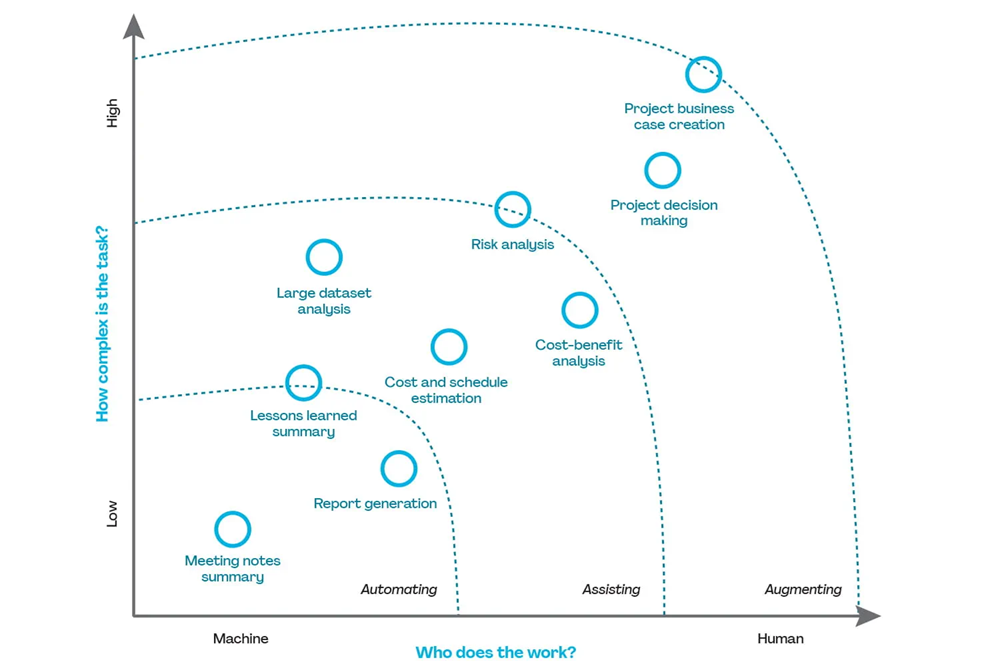

図:プロジェクトにおいて人間が期待される領域

(出典:Shaping the Future of Project Management With AI)

※この記事は以下のサイトを参考に作成しました。

https://www.pmi.org/blog/human-in-the-loop-what-project-managers-need-to-know